无锡市2022年度“一带一路”涉外律师培训班—— 感悟(四)国际仲裁语境下的管辖权异议

来源:无锡律师协会 更新日期:2022-06-17 16:55:05 浏览次数:1791

在 6月15日的讲座中(Session 4),来自英国法学大学(The University of Law)的Karie Twinem女士继续为大家讲授了国际仲裁系列课程,本次讲座围绕国际仲裁语境下的管辖权异议展开,内容涉及管辖权异议的含义及其重要性、提起管辖权异议的理由及方式、管辖权异议的审查主体及确立管辖权的原则、如何应对管辖权异议,等等。

一、什么是管辖权争议

国际仲裁案件中,“管辖权”指仲裁庭基于当事人之间形成的仲裁协议所具备的解决相关当事人之间争议的权力。

对此,当仲裁的一方当事人主张,仲裁庭欠缺对当事人之间的争议作出决定的实质性权力时,管辖权争议便因此产生。

二、管辖权问题对于仲裁案件的影响

管辖权问题或管辖权争议对于仲裁案件有着重大的意义及影响,而此等影响力的核心原因在于仲裁权力的来源。

从仲裁制度的一般理论而言,仲裁庭之所以有权就当事人间的争议形成有拘束力的裁决,是因为当事人之间“存在有效的仲裁协议”,这是仲裁庭行使仲裁权力的基础。相反,如果不存在有效的仲裁协议,或是当事人之间的特定争议不能落入现有仲裁协议的范围,或是仲裁庭的组成或选任不符合仲裁协议的约定时,仲裁庭就不再具备仲裁的权力。

因此,一旦仲裁案件存在关于管辖权的争议,该等争议极有可能为仲裁带来一系列潜在影响,比如,可能影响到仲裁庭所作裁决的效力及拘束力,可能影响到该等仲裁裁决的认可及执行;又如,从当事人之间争议解决的角度,可能会显著增加当事人解决相关纠纷的费用及时间成本。

三、管辖权异议的审查及审查主体——仲裁庭还是法院?

(一)国际仲裁中确立管辖的基本原则

国际仲裁事务中,通常基于“当事人意思自治(party autonomy)”及“避免法院干预之意图(intention to avoid court intervention)”这两项基本原则来确定关于仲裁的管辖争议。

一是当事人意思自治。根据该原则,一旦当事人已经选择了仲裁作为解决其争议的路径,那么相关当事人应当有权,甚至是有义务以此方式来解决争议。英国判例法中,Vale de Rio案(Vale de Rio doce Navegacao SA v Shanghai Bao Steel Ocean Shipping Co Ltd [2000] 2 All ER (Comm) 70)即明确了这一原则,同时,该判例也明确,如果当事人之间所产生的争议并未落入双方管辖约定之范围,则仲裁庭无权处理该等争议,相应形成的裁决为无效裁决。

二是避免法院干预之意图。关于国际仲裁管辖权问题的另一项基本原则为“避免法院干预之意图”。其含义是,选择仲裁作为其争议解决方式的当事人,意在限制法院对其争议的干预,从而避免为争议解决花费不必要的时间及费用。

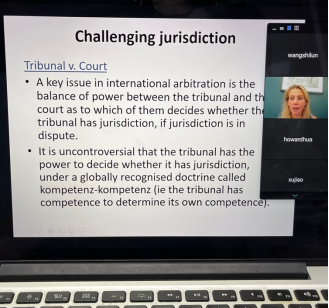

(二)“kompetenz-kompetenz”——仲裁庭首先行使审查权

国际仲裁的当事人提出管辖权异议可以采用多种方式,包括:向仲裁庭提出管辖权异议并要求仲裁庭自行审查其是否具有对争议的管辖权;向仲裁所在地的法院提出审查仲裁管辖权异议的申请;以及在仲裁裁决的执行阶段,以管辖权问题为由拒绝裁决的执行。

随之而来的问题是,既然关于仲裁管辖权的异议既可以向仲裁庭提出,又可以向法院提出,那当事人应当如何明确审查管辖权异议的主体呢?Karie Twinem 女士认为,对于仲裁管辖权异议的审查权主体问题,已经存在一项国际范围内得到广泛认可和接受的原则,即“kompetenz-kompetenz”原则。“kompetenz-kompetenz”本意指“决定一切职权的职权”,在国际仲裁的语境中,kompetenz-kompetenz的含义为——除非当事人另有约定,否则仲裁庭有权自行判定其管辖权,包括自行判定对于仲裁协议存在与否及其有效性的异议,而无需依赖法院对于该等事项的决定。

相应地,国际范围内,各国均将该等原则纳入或体现于其现行的仲裁制度之中,并相应明确了,对于仲裁管辖权的争议,应以仲裁庭自行审查为原则,以法院审查为例外。

例如:根据英国仲裁法(Arbitration Act 1996),仲裁管辖权争议可以由法院或仲裁庭审查,但是,原则上应当由仲裁庭首先对该等争议作出决定,法院对管辖权争议的审查决定仅属于例外情形。

四、提出管辖权异议的期限

就国际仲裁中管辖权异议,Karie Twinem 女士特别强调提出管辖权异议的时间限制问题,即当事人需要特别注意在法律、当事人约定及仲裁规则允许的期限内提出管辖权异议。

此外,根据大多数国家的仲裁制度规定,当事人除了需要全面考虑仲裁条款、仲裁机构规则及法律关于期限的规定外,一般还需要在实质参与仲裁即对仲裁请求作出答辩(如,递交答辩状)之前提出管辖权异议。

五、提出管辖权异议的理由及应对方式

(一)对仲裁协议的存在、效力提出异议

认为仲裁协议不存在或者认为仲裁协议虽然存在但属于无效,是对仲裁机构/仲裁庭的管辖权提出异议的最常见理由。在考虑仲裁协议的存在及其效力时,Karie Twinem 女士认为有两个前提问题需要关注:

一是需要意识到仲裁协议的独立性。仲裁协议的独立性是指:仲裁协议与合同其他部分应被看作是两个不同且互相独立的协议,仲裁协议独立于合同的其它部分而存在,不因合同其它条款的无效、不存在、终止等而无效。

二是需要确定判断仲裁协议是否存在及有效所适用的法律(仲裁协议的准据法)。由仲裁协议的独立性延伸出的一个规则,判断仲裁协议是否存在及有效的法律与适用于主合同的法律可以独立存在。也就是说,约定适用于主合同的法律并不必然适用于仲裁协议。而这个判断仲裁协议是否存在及有效的法律,在仲裁理论中,通常被称为“仲裁协议的准据法”。在中国的司法实践中,仲裁协议的准据法可能为:当事人明确约定适用的法律、仲裁地或仲裁机构所在地等。

在确定了仲裁协议的准据法之后,我们就需要明确该准据法是否以及如何规定对仲裁协议存在及其效力的判断标准。然后,我们再根据这些标准来考察诉争中的仲裁协议是否存在以及是否有效。

(二)对仲裁范围提出异议

对仲裁范围提出异议是指:提出异议的当事人同意仲裁庭对当事人之间的某个纠纷有管辖权,但是,对于这个纠纷下或者与这个纠纷相关的某些具体事项或请求,认为仲裁庭没有管辖权。一般情况下,仲裁协议中会有关于仲裁范围的表述。为了避免对仲裁范围出现争议,一般建议协议中有关仲裁范围的界定越周延越好。比如,最常用的表述是“因本合同引起的或与本合同有关的一切争议”。

实际上,对仲裁范围提出异议的情形可发生在:仲裁协议本身对仲裁范围有明确限定,而当事人事后对限定的范围有不同理解。此外,一个交易涉及到多份合同,多份合同之间在当事人的权利义务上存在交叉,而每个合同约定的争议解决方式或者仲裁机构又不一致。此时,也极容易引起当事人对仲裁范围的争议。

很多国际仲裁机构的仲裁规则里也将“仲裁的范围”列为常见的管辖权异议的种类。例如,SIAC规则的第28.2条、UNCITRAL 规则的第23.2条、ICC规则的第6.3条和HKIAC规则的第19.1条。

在国际仲裁中,某些司法区域则有与此不同的做法与规定。比如,《国际商事仲裁示范法》第16.3条规定,如果仲裁庭将管辖权异议作为一个初步问题作出决定,且结果是确认仲裁庭对案件有管辖权,则任何一方当事人可在收到这一肯定性决定后的三十天内,申请法院针对该决定进行审查。法院的审查决定是最终的,不得上诉。在法院审查的同时,仲裁庭可以继续仲裁和并作出裁决。香港《仲裁条例》和新加坡《国际仲裁法》吸收了这一规定。当然,在具体的司法程序设置上存有区别。

(三)如何应对管辖权异议

Karie Twinem 女士认为,如果在仲裁的过程中,对方提出管辖权异议,具体的应对方式取决于案件的基本事实。应当考虑到,绝大多数的仲裁规则都将应对管辖权异议程序的自由裁量权交给仲裁庭。如果希望由法院来裁定管辖权争议的话,则应当说服仲裁庭将管辖权争议移交法院或者与当事人达成移交管辖权争议的合意。

供稿:2022年度“一带一路”涉外律师培训班第四组 姚静以 王世伦